如何在不會寫程式也能自動化:Jeff Su 用 ChatGPT+Google Apps Script 一步搞定(1招實作)

導言 Jeff Su 在影片中示範了一個看似簡單但具高度實用性的自動化流程:透過 AI(影片中以「ChachiBt/Chachib」稱呼,實際上為 ChatGPT 類型的語言模型)產生 Google Apps Script 程式碼,將每週收到的電子報自動存入 Google 文件,便於日後查閱。核心議題是「用 AI 補上程式能力的差距」,關鍵人物則是內容創作者 Jeff Su 與扮演自動化專家的 AI 助手。以下為重組後的深度解析與實務建議。

主題:把每週收到的電子報自動存成 Google 文件,免手動複製貼上。

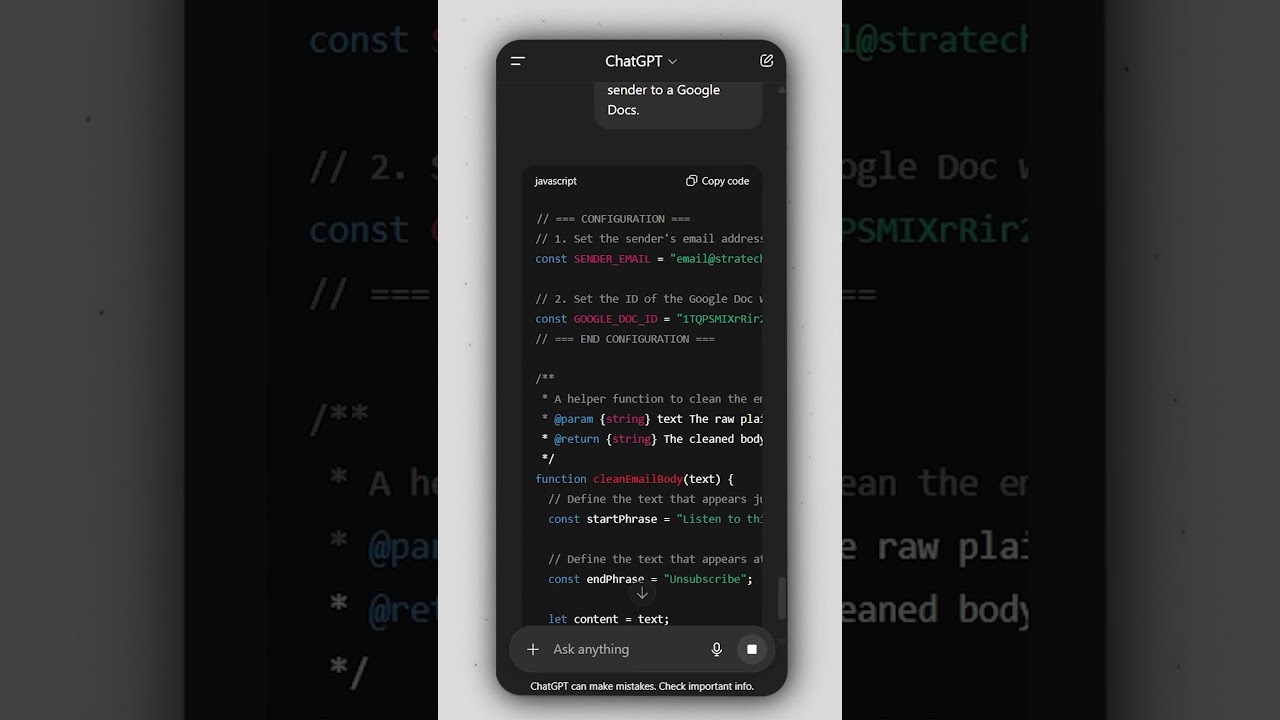

案例關鍵句(原話引用):「act as an automation expert with knowledge of Google app scripts. Create a script that saves emails from the sender to a Google doc.」

重點數據與情境:

- 電子報頻率:[每週];需求:每次收到都自動保存。

- 期望結果:未來每一封符合條件的郵件皆自動新增到同一份 [Google Docs] 文件中,達成「集中、可搜尋的長期保存」。

AI 如何扮演「代寫程式」的角色

主題:使用 AI 生成可直接執行的 Apps Script 程式碼。

引用(影片原句):「Chachib gives me the exact code and step-by-step instructions.」

要點:

- 使用者向 AI 提出明確需求+角色(例如「act as an automation expert」),AI 回傳完整範例程式碼與步驟。

- AI 輸出的程式通常包含:搜尋 Gmail 郵件(以寄件者或主旨為條件)、讀取郵件內容、打開或建立 Google Docs、將新內容附加到文件。

- 實務價值:省去語法學習門檻,將「思路」快速轉成「可執行程式」。

典型操作流程(具體步驟)

主題:從 prompt 到自動化運作的標準流程(可直接複製執行)。

步驟要點(建議流程):

1. 在 ChatGPT 輸入 prompt(範例見上),要求產生 Google Apps Script 程式碼。

2. 複製 AI 回傳的完整程式碼。

3. 前往 Google Apps Script(script.google.com),建立新專案,貼上程式碼。

4. 按下「Run」執行一次,並授權程式存取 Gmail 與 Google Docs 的權限(第一次執行會要求授權)。

5. 設定觸發器(Trigger)使腳本定期自動執行或以其他條件觸發,確保「未來收到的電子報都會自動被加入」。

補充重點:Google Apps Script 可連接整個 [Google Workspace]:Gmail、Calendar、Sheets、Slides、Docs,因此延伸應用極廣。

權限、安全與實務限制

主題:必須處理的授權與風險問題。

要點與提醒:

- 權限授權:程式需取得 Gmail 與 Docs 的存取權(使用者在授權流程中需要明確同意)。

- 隱私風險:腳本會讀取郵件內容,若腳本來源不明或程式碼含惡意邏輯,可能洩漏敏感資訊。

- 使用限制:Google 對 Apps Script 與 Gmail API 有配額與使用限制(例如 API 呼叫頻率、每分鐘/每日執行次數等),部署前應檢視官方配額文件以避免被暫停或拒絕服務。

引用(影片示意):「Now every future instance of this newsletter gets added automatically to this Google document.」——達成自動化時,別忘了定期檢查運作狀態與錯誤日誌。

實務範例與驗證(重建 Jeff Su 的場景)

主題:從 prompt 到結果的再現說明。

使用者 prompt(直接引用):

「act as an automation expert with knowledge of Google app scripts. Create a script that saves emails from the sender to a Google doc.」

系統回應(影片重點):AI 提供可直接貼入 Apps Script 的「完整程式碼」與「逐步說明」。

驗證流程:貼上程式、按 Run、授權、設定時間性或條件觸發器 → 驗證:之後每封來自該寄件者的郵件都被自動加到 Google 文件。這樣就能達成「集中保存、易於搜尋、供後續引用」的需求。

延伸應用與最佳實踐建議

主題:如何把這個模式放大到更多場景。

建議項目:

- 多來源整合:改寫條件,將不同寄件者或特定主旨的郵件,分別存入不同文件或統一儲存在 Sheets 做索引。

- 錯誤處理與日誌:在程式中加入 try/catch、寫入錯誤日誌到 Spreadsheet,以利除錯與稽核。

- 安全控管:限制腳本存取範圍(最小權限原則)、將程式碼備份並定期審查。

- 自動化頻率:依需求設定觸發器(例如每日、每小時),並注意不要觸及 Google 的配額上限。

- 多人協作:若文件需共享,設定文件權限並在程式中處理版本標記或時間戳。

總結與思考 Jeff Su 的示範揭示一個重要趨勢:AI 不必取代程式設計師,而是能把「程式撰寫這件事」變成一個可被指引與複製的流程,讓非程式背景的人也能快速建立實用的自動化工具。關鍵步驟簡化為三件事:明確 prompt → 將 AI 回傳程式貼到 Google Apps Script → 執行並設定觸發器。實務上仍須注意授權、安全與配額限制。若你每週收到重要郵件,這種方法可立即提升效率;若要大規模部署,則需結合最佳安全實務與監控機制。

參考資料(原始影片) YouTube 連結: https://www.youtube.com/watch?v=i1a5MQCvonQ